在問世之初,小米汽車就在性能、造型上對標保時捷,但很少有人會認為,售價在20萬-30萬元左右的小米汽車,在市場定位上能與保時捷重疊。

不過就在最近,小米汽車和保時捷前后腳發布了銷量數據:上市15個月,小米汽車已完成30萬輛交付;而2025年上半年,保時捷全球市場銷量同比下降6%,其中,中國市場的銷量僅2.13萬輛,同比下降28%。

而就在上個月26日,小米汽車正式推出第三款車型小米YU7。而這款純電SUV的火爆表現,與保時捷中國市場代表車型Cayenne和Macan的銷量慘淡對比鮮明。業內在震驚之余,也不得不重新考慮小米汽車帶來的市場沖擊,以及豪華車電動化的未來。

豪車平替的“紅與黑”

“設計這款產品的時候是直接對標保時捷來做的!”15個月前,在小米汽車SU7發布會上,小米集團創始人雷軍曾直言。

很快,隨著小米SU7車主們曬著“保時捷同款”尾翼自拍照廣為流傳,“豪車平替”“寶石米”的說法更成為網絡熱梗;而業內則對“小米對標保時捷”冷眼旁觀。畢竟,公眾對小米這種互聯網新貴,一直有“PPT造車”的成見;另一方面,保時捷畢竟隸屬于大眾集團,背后是“百年汽車工業”的技術支撐。

而從價格定位上看,小米汽車和保時捷更是相去甚遠:小米SU7系列轎車21.59萬元起,定位為C級高性能純電轎車的Max版售價為29.99萬元;剛剛上市的小米YU7系列SUV售價25.35萬元起,主打高性能與科技體驗的Max版,售價為32.99萬元。縱觀小米汽車全系列產品線,也只有SU7 Ultra旗艦電動轎跑的52.99萬元售價,才稍稍接近保時捷的價位區間。

再看保時捷各系車型,售價盡顯豪車氣息:作為入門車型的2025款 Macan 2.0T 逐夢版,售價達到61.8萬元;耳熟能詳的Cayenne系列,更是達91.8萬元起售。跑車方面,Panamera系列售價97.8萬元起、911系列146.8萬元起售,即便是定位為入門跑車的718系列,售價也達56.5萬元。

或許正因雙方差距如此明顯,“寶石米”才會成為網絡熱梗。而且也正因雙方差距如此明顯,小米汽車在市場上的火熱表現,與保時捷接連收縮的態勢才對比鮮明。

細分市場的“進與退”

時間退回到2001年,那一年,保時捷進入中國市場,并在2015年將中國建設成為其全球最大單一市場;到了2021年,保時捷在華銷量更是逼近10萬輛,達到巔峰。

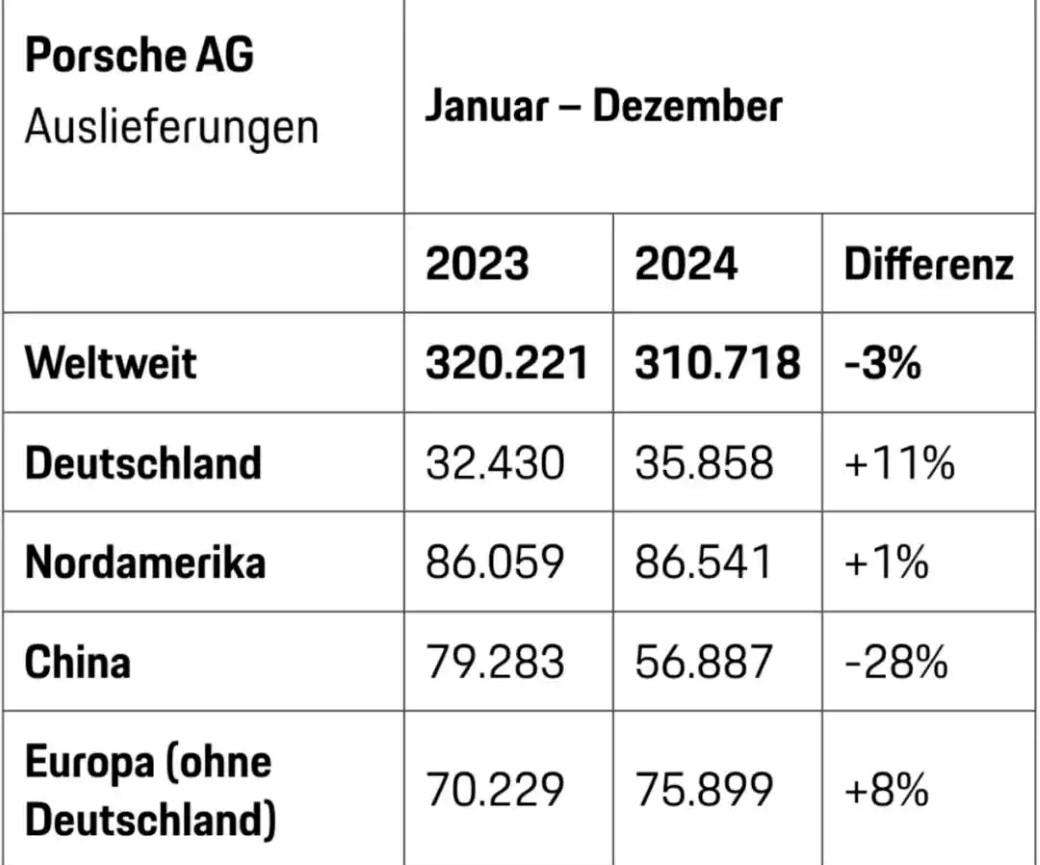

但自2022年起,保時捷在華銷量開始下滑:當年同比下降2.5%;2023年,同比下跌15%;2024年,同比下降28%。

直到今年,下跌的趨勢依然沒有緩解。7月8日,保時捷交出了2025年上半年成績單:全球市場銷量為14.6萬輛,同比下降6%。

在中國市場,這個曾經占保時捷全球銷量三成的市場上,上半年銷量僅2.13萬輛,同比下降28%,是全球降幅最大的市場。

從具體車型看,純電車型Taycan系列中國市場銷量跌幅達49%,成為下滑重災區;中國市場最為認可的Cayenne,全球銷量跌幅達到23%,而保時捷官方更是并未對中國市場作出說明。未對中國市場銷量作出說明的,還有Panamera系列、911系列、718系列跑車,其中,后兩者的全球銷量均出現了下降,分別為9%和12%,而718系列更是計劃在2025年第四季度停產。

值得注意的是國內豪華高性能SUV市場,此前一般認為,正是保時捷Cayenne和Macan定義了該細分領域。但在2024年,中國市場30萬元以上的高端SUV增長了7.4%,其中超過60%的功勞都是國產車貢獻的。

今年6月26日,小米YU7問世了。而小米YU7的熱銷為本就火爆的國內豪華高性能SUV市場提供了新的注腳;而Cayenne和Macan銷量的暴跌,在火爆市場的背景前顯得尤為落寞。

豪華汽車的“罪與罰”

有人將開車比作看時間,認為新能源汽車好比手機,不僅報時準,功能還很人性化。

照此邏輯,燃油車就像是機械式手表,不僅凝聚著人類手工藝的巔峰水準,其中為校正地心引力誤差而發明的陀飛輪裝置,更讓人聯想到燃油車的底盤調校技術。

繼續探討下去,新能源汽車就應該走實用路線:將駕駛性能提上去,把能耗和價格降下來;而燃油車就應該走豪華路線,成為品位與身份的象征,一如大咖腕上的金表。

然而追求實用的國產新能源汽車品牌,不可避免地在價格和性能上出現內卷;而西方汽車品牌在中國市場也集體遭到承壓,被本土品牌在電動化、智能化、服務體系上全面反超。尤其是傳統豪華車品牌,其技術壁壘和品牌溢價正被快速稀釋。

讓人欣慰的是,小米汽車和保時捷不約而同奮起“逆天改命”:“直接對標保時捷”的宣言,便被認為是小米汽車向豪華車市場的一次沖擊,也被認為是國產汽車品牌對擺脫內卷的一次表態;而保時捷更是在70周年慶典上,推出了首款純電量產版車型Taycan,并在2019年下半年正式登陸國內市場。

誰說國產新能源做不出豪華車?誰又能說豪華車不應該新能源化?

當然,奮起之路注定不會平坦,小米汽車“豪車平替”的帽子還得再戴一段時間,而保時捷Taycan在國內市場銷量大跌,也證明國內市場目前并不認可新能源豪華車。但誰又能說,奮起一搏,不會成為汽車市場前進的契機呢?

(大眾新聞·經濟導報記者 杜楊)

|